【弁護士解説】婚姻費用とは?分担義務の内容・計算方法をわかりやすく解説

- 執筆者弁護士 山本哲也

婚姻費用とは?

「婚姻費用」とは、夫婦や子どもが生活していくために必要となる費用のことをいいます。

結婚生活を送るには、食費・住居費・光熱費といった日常生活の費用に加えて、子どもの教育費や医療費、さらには老後の備えや保険料など、様々なお金が必要です。これらをまとめて「婚姻費用」と呼びます。

夫婦が同居している場合は自然に分担されますが、別居中であっても収入の多い方が少ない方に生活費を渡す必要があるのが特徴です。これは夫婦が結婚によって「同じ生活水準を保つ義務」を負っているからです。

婚姻費用の分担義務とは?

夫婦には、法律上「互いに助け合う義務(扶助義務)」があります。

結婚している限り、たとえ別居していても「相手を放っておいてよい」ということにはなりません。

なぜ最低限ではなく「同じ生活レベル」なのか?

通常の親族間の扶養(例:親が子を支える、子が親を支える)は「生活扶助義務」といって、あくまで最低限の生活を成り立たせるための援助にとどまります。

しかし夫婦は結婚によって「生活を共にする」という関係にあり、同じ世帯として経済基盤を一体にして生活していくことが前提です。

そのため、婚姻費用については 「夫婦はお互いに同じ生活水準を保つべき」 という考え方が採用されており、これを「生活保持義務」と呼びます(民法760条)。

具体例で考えてみましょう

例えば、夫が年収1000万円、妻が専業主婦という夫婦が別居した場合を想定してみましょう。

- 夫だけが贅沢な暮らしをして、妻と子どもが最低限の生活しかできない

- 夫は高級マンションに住んでいるのに、妻と子どもは家賃も払えず困っている

このような状況は「夫婦が同じ生活水準を保つ」という法律の建前に反します。

したがって、夫は自分の収入の一部を妻や子どもに渡し、「同じレベルの生活」を保障する義務を負うのです。

生活扶助義務と生活保持義務の違い

生活扶助義務と生活保持義務の違いを表にまとめると、下記の通りです。

| 用語 | 内容 | イメージ | 対象 |

| 生活扶助義務 | 自分の生活を犠牲にしない範囲で、相手に最低限の生活をさせる義務 | 「生きていける最低ラインを支える」 | 親子や兄弟 |

| 生活保持義務 | 自分と同じレベルの生活を相手にも保障する義務 | 「夫婦は同じ生活水準を維持する」 | 夫婦 |

誰が婚姻費用を支払うのか?

婚姻費用の分担は、夫婦の収入や資産の状況を考慮して決まります。

一般的には、収入の多い夫(または妻)が、収入の少ない妻(または夫)に金銭を支払うことで行われます。

このとき、費用を受け取る側を「権利者」、支払う側を「義務者」と呼びます。

婚姻費用に含まれる内容

婚姻費用は、夫婦や子どもが生活を維持するために必要な幅広い費用を含みます。

✅ 婚姻費用に含まれるもの

- 日常生活費(食費・衣類・住居費・光熱費)

- 医療費

- 娯楽費や交際費(冠婚葬祭費など)

- 将来のための準備(預貯金、生命保険、老後資金)

- 子どもの養育費(食費、衣服、学費、塾代など)

- 臨時的な費用(出産費用、入学金など)

婚姻費用はいつまで払うのか?

婚姻費用の支払いは、夫婦が「離婚」または「別居状態の解消」に至るまで続きます。

つまり、法律上まだ夫婦関係が続いている間は、収入に差がある場合には一方が他方に生活費を分担しなければなりません。

ただし、次のような場合には婚姻費用の支払いが終了します。

- 離婚が成立した場合

- 同居を再開し、別居状態が解消された場合

- 権利者が生活を自力で十分に維持できるようになった場合(例:高収入の職に就いた場合など)

特に「離婚成立の日」まで支払うのが原則であるため、離婚訴訟や調停が長期化すれば、その間も支払い義務は続きます。

婚姻費用の計算方法(算定表の使い方)

婚姻費用は「いくら払うべきか」が大きな問題になります。そこで実務では、家庭裁判所が公表している「算定表」という基準を使って金額を算出するのが一般的です。

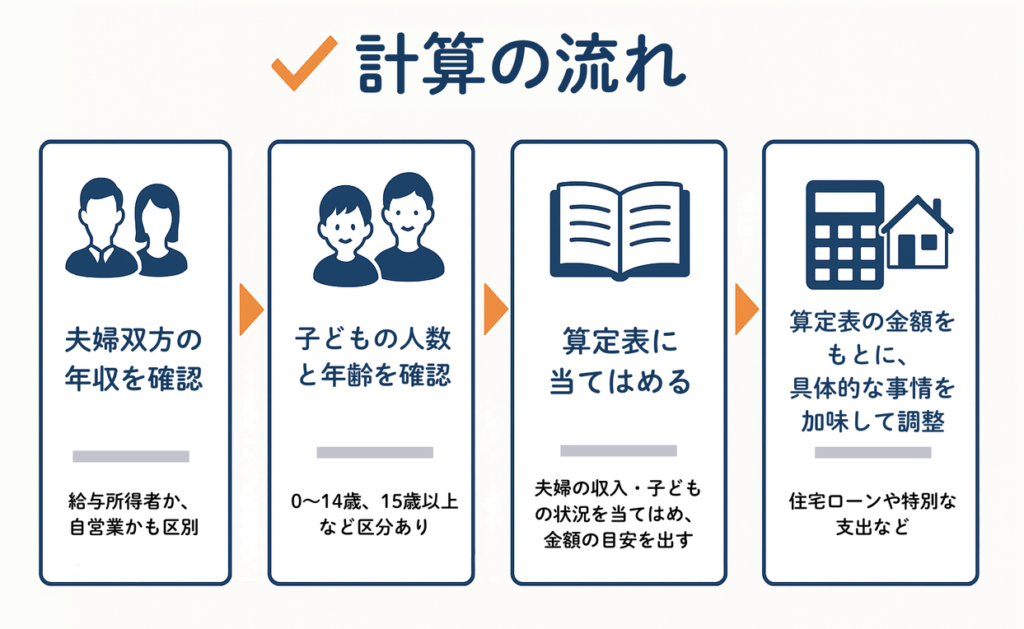

✅ 【婚姻費用】計算の流れ

① 夫婦双方の年収を確認する

婚姻費用を算定する際、まず大前提となるのが「夫婦それぞれの収入」です。年収が多い方が、より多くの婚姻費用を負担することになります。

ここでは単に金額だけを見るのではなく、給与所得者なのか、自営業者なのかという収入形態も重要です。給与所得者は源泉徴収票や確定申告書、自営業者は青色申告決算書や収支内訳書などを用いて収入を把握します。

② 子どもの人数と年齢を確認する

婚姻費用には、夫婦だけでなく未成熟子(経済的に自立していない子ども)の養育費も含まれます。そのため、子どもの人数や年齢が大きなポイントになります。

特に、0〜14歳までと15歳以上では必要とされる生活費や教育費が変わってくるため、算定表でも区分が分かれています。

例えば、中学生や高校生になると塾代・教材費・通学費などの教育費がかさむため、婚姻費用の金額も高めに算出されます。

③ 算定表に当てはめる

家庭裁判所が公開している「婚姻費用算定表」を使って、夫婦の年収と子どもの人数・年齢を当てはめ、おおよその支払額の目安を導き出します。

この算定表は長年の裁判実務の積み重ねをもとに作成されており、裁判所や調停でも標準的に利用される信頼性の高い基準です。

例えば、夫の年収が800万円、妻の年収が100万円、子どもが2人(10歳と16歳)の場合、算定表を参照すれば毎月の支払額の目安がすぐに分かります。

④ 具体的な事情を加味して調整する

算定表で目安を出した後は、それを「そのまま」適用するとは限りません。夫婦ごとに置かれている状況は異なるため、特別な事情を考慮して調整することが認められています。

例えば次のようなケースです。

- 持ち家があり住宅ローンを多く負担している場合

- 子どもに特別な医療費や進学にかかる費用がある場合

- 親からの援助や特殊な収入がある場合

こうした事情を踏まえて、当事者同士で話し合ったり、調停・裁判所の判断で金額が増減することがあります。

算定表のイメージ①:0~14歳の子ども1人の場合

| 夫の年収(給与) | 妻の年収(給与) | 婚姻費用(月額の目安) |

| 400万円 | 100万円 | 6~8万円程度 |

| 600万円 | 100万円 | 10~12万円程度 |

| 800万円 | 100万円 | 14~16万円程度 |

| 1000万円 | 100万円 | 18~20万円程度 |

算定表のイメージ②:0~14歳の子ども2人の場合

| 夫の年収(給与) | 妻の年収(給与) | 婚姻費用(月額の目安) |

| 400万円 | 100万円 | 8~10万円程度 |

| 600万円 | 100万円 | 12~14万円程度 |

| 800万円 | 100万円 | 16~18万円程度 |

| 1000万円 | 100万円 | 20~22万円程度 |

算定表のイメージ②:夫婦のみの場合

| 夫の年収(給与) | 妻の年収(給与) | 婚姻費用(月額の目安) |

| 400万円 | 200万円 | 2~4万円程度 |

| 600万円 | 200万円 | 6~8万円程度 |

| 800万円 | 200万円 | 10~12万円程度 |

| 1000万円 | 200万円 | 12~14万円程度 |

注意点

上記はあくまで一例であり、実際には家庭裁判所の算定表に照らして判断します。

【引用元】裁判所│養育費・婚姻費用算定表

https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html

養育費と婚姻費用の違い

婚姻費用とよく混同されやすいのが「養育費」です。どちらも生活に必要なお金を意味しますが、対象となる場面や支払いの性質が異なります。

婚姻費用とは

- 対象:夫婦と未成熟子(自立していない子ども)

- 支払う場面:夫婦が「離婚前」に別居しているとき

- 目的:別居中でも夫婦と子どもが同じ生活水準を維持するため

- 支払期間:別居開始から離婚が成立するまで

→ 婚姻費用は「まだ夫婦である間の生活費」です。

養育費とは

- 対象:未成熟子(自立していない子ども)

- 支払う場面:夫婦が「離婚後」に子どもを監護していない側が支払う

- 目的:離婚後も子どもの生活・教育を保障するため

- 支払期間:離婚成立後から子どもが社会的に自立するまで(一般的には18歳~22歳頃まで)

→ 養育費は「離婚後の子どもの生活を支える費用」です。

違いのまとめ

- 婚姻費用は 離婚前の生活費

- 養育費は 離婚後の子どもの生活費

このように、婚姻費用と養育費は似ているようで対象や期間が異なります。離婚の準備や交渉をする際には、この違いを正しく理解しておくことが大切です。

まとめ

婚姻費用分担義務とは、夫婦が別居していても、収入の多い方が少ない方に生活費を分担し、同じ生活水準を維持させる義務です。

婚姻費用には日常の生活費に加え、子どもの養育費や教育費も含まれます。その金額は、夫婦の収入と子どもの年齢・人数をもとに、家庭裁判所の「算定表」を用いて計算するのが一般的です。

具体的な金額はケースごとに異なり、特別な事情による調整も行われるため、実際の支払い額を正確に知りたい場合は、離婚や婚姻費用問題に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。

- 【Q&A】離婚の慰謝料はどうやって決まるのか教えてほしい

- 【Q&A】弁護士に離婚の相談をする時は、プライベートな事も全て話さなければいけない?

- 【Q&A】協議離婚に合意すればすぐ離婚届を出しても良い?

- 【Q&A】離婚したら夫が購入した不動産は誰のものになる?

- 【Q&A】不貞(不倫)の慰謝料の金額はどうやって決まる?

- 【Q&A】不貞の証拠がつかめなくても、不貞を理由に慰謝料を請求できる?

- 【Q&A】配偶者に勝手に離婚届けを出されそうな時の対策は?

- 【Q&A】協議離婚が成立するまでの流れや注意点は?

- 調停で離婚が成立したのですが、離婚届はどのように提出するのですか。

- 離婚したら妻の戸籍はどうなりますか?