【弁護士が解説】2024年5月に民法改正により離婚後の共同親権が認められました

- 執筆者弁護士 山本哲也

2024年5月、77年ぶりに民法が大きく改正され、離婚後の「共同親権」が日本で初めて認められることになりました。

これまで離婚後は「単独親権」が原則であり、親権をどちらか一方の親が持つしかありませんでした。

しかし、今回の改正により、「共同親権」を選択できるようになったことで、子どもの利益を守りながら、親子の絆を維持・強化することが期待されています。

本記事では、共同親権の基本的な仕組みやこれまでのルールとの違い、法改正によって何が変わるのかなどについて弁護士がわかりやすく解説します。

はじめに

2024年の民法改正は、日本の家族法において大きな転換点となるものでした。戦後から現在まで続いてきた「離婚後は必ず単独親権」というルールが見直され、一定の条件のもとで「共同親権」を選べるようになったのです。

これまで親権を失った側の親は、子どもの教育や医療、進学先などの重要な決定に法的に関わることができませんでした。そのため、子どもにとっても片方の親の存在が希薄になることが課題とされてきました。

今回の改正により、離婚しても父母双方が引き続き子どもの意思決定に関わることができるようになり、子どもにとってより良い環境を整える可能性が広がったといえるでしょう。

【参考】親権を取りたいあなたへ|親権の決め方と有利になる条件を弁護士が解説

共同親権とは

共同親権とは、離婚後も父母がともに親権を持ち、子どもの監護や教育、財産管理に関して協力して責任を負う仕組みです。

親権には大きく分けて以下の2つの要素があります。

- 身上監護権:子どもの生活全般に関する決定権(教育、住居、医療など)

- 財産管理権:子どもの財産を管理し、法律行為の代理を行う権限

共同親権を選んだ場合、これらの権限を父母双方が持つことになります。

ただし、すべての場面で両親が合意しなければならないわけではありません。日常的な生活に関する決定(学校の持ち物や日々の生活習慣など)は、同居親が単独で判断できます。一方で、進学・転居・手術のような子どもの成長や将来に大きく影響を与える決定は、父母の協議によって行う必要があります。

このように、共同親権は、両親が協力して子育てに携わることを可能にする一方で、合意形成がうまくいかない場合には紛争が長期化するリスクもある点が特徴です。

民法改正前のルール

改正前の日本の制度では、離婚後の親権は必ず「単独親権」とされていました。つまり、父母のどちらか一方が親権者となり、もう一方は親権を失うのが原則です。

親権を持たない親は「監護権者」として子どもと同居することも可能ですが、あくまでも例外的なケースであり、基本的には養育や重要な決定に直接関与できませんでした。面会交流を通じて子どもと会うことはできますが、それも補助的な役割にとどまります。

単独親権制度は、父母間の対立を避けるという点では合理性がある一方で、離婚後も子どもと強い関わりを持ちたい親にとって大きな制約となっていました。特に、国際的には「共同親権」が主流であり、日本の単独親権制度は時代遅れだという批判も強まっていました。

民法改正後の選択肢とは

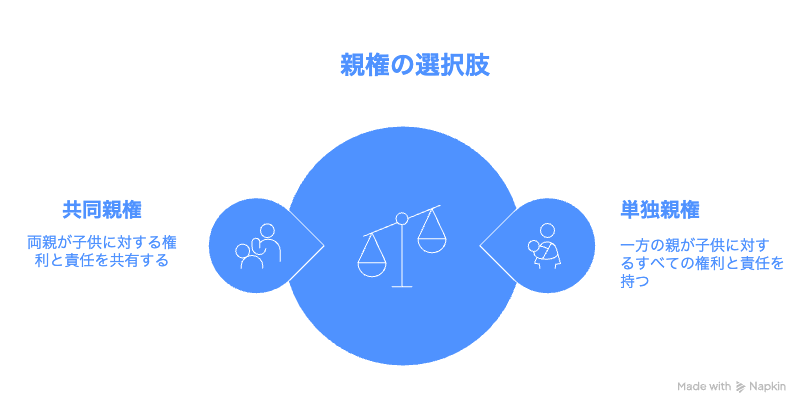

2024年の民法改正によって、離婚後の親権は、以下の2つから選択できるようになりました。

- 単独親権:従来どおり、父母のいずれか一方が親権を持つ方式。

- 共同親権:父母双方が親権を持ち、協力して子育てに関与する方式。

離婚時に父母が合意すれば、共同親権を選択することが可能です。ただし、両親の合意が得られない場合には、家庭裁判所が「子の利益」を最優先に判断してどちらを採用するかを決定します。

また、家庭裁判所は、父母間の関係が極端に悪化しているケースや虐待・DVなどがあるケースでは、共同親権を認めない方向で判断すると考えられます。つまり、共同親権は「子の利益」と「父母の協力可能性」が前提条件となるのです。

【参考】離婚で親権を失った子どもと離婚後も定期的に会うには?

共同親権で何が変わるのか

共同親権の導入によって、離婚後の親子関係には以下のような変化が生じる可能性があります。

親子の関係を維持しやすくなる

従来の単独親権では、親権を持たない親が子どもの重要な場面に関与できず、親子関係が希薄になるケースが少なくありませんでした。

共同親権を選ぶことで、両親が引き続き子どもの教育や進路に関われるため、親子の絆を維持しやすくなります。

子どもの利益をより尊重できる

両親が協力して意思決定することで、より多角的な視点から子どもの利益を考えることが可能になります。進学先の選択や医療方針の決定においても、片方の親の意見だけでなく、双方の意見を踏まえた判断ができます。

紛争の長期化リスクも

一方で、父母の意見が対立した場合に結論が出にくいという課題もあります。たとえば、子どもの手術の必要性や進学先の選択をめぐって対立すれば、意思決定が遅れ、子どもの成長に悪影響を与える可能性もあります。

このような場合には、最終的に家庭裁判所の判断に委ねることになります。

【参考】親権がない親でも子どもと暮らせる?「監護権」でできることとは

法改正の施行時期と今後の展望

共同親権の導入を内容とする改正法は、2024年5月に成立しましたが、施行は公布から2年以内とされています。そのため、実際に共同親権を選択できるようになるのは2026年頃と見込まれています。

そのため、現時点では、どのような場合に共同親権が適切とされるのか、父母の合意が得られない場合の判断基準、重要事項の範囲などの詳細は明らかになっていませんが、改正法施行までの間に家庭裁判所の運用指針や具体的な判断基準が整備される予定です。

また、共同親権と密接に関わる「養育費の支払い」「面会交流の取り決め」などの制度についても、今後の運用で見直しが行われる可能性があります。

共同親権の導入は、子どもの健全な成長に資する一方で、父母間の対立を増やすリスクもあります。制度が軌道に乗るためには、専門家によるサポートや家庭裁判所の適切な運用が不可欠です。

共同親権にするか単独親権にするかの判断に迷うときは、離婚問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人山本総合法律事務所では、これまで数多くの離婚案件を取り扱い、依頼者の心情に寄り添いながら最適な解決策をご提案してまいりました。

協議・調停・裁判など、どの段階からでもサポートいたします。

離婚を迷っている段階でも構いません。お気軽にご相談ください。

- モラハラ離婚で慰謝料請求はできる?相場や事例を弁護士が解説

- 離婚した夫が養育費を支払ってくれない場合の対処法とは?回収方法や時効について解説

- 離婚時の預貯金の財産分与はどうなる? 分割割合・注意点・名義を解説

- 株式は財産分与の対象になる?評価方法や注意点などを解説

- 離婚後の子供の相続問題|前妻の子と後妻の間で起こる遺産分割トラブルと対策

- スマホ依存は離婚原因になる?最近増えているスマホ離婚に関して弁護士が解説

- 食い尽くし系の夫と離婚することはできる?

- 【弁護士が解説】2024年5月に民法改正により離婚後の共同親権が認められました

- 離婚で後悔しない!財産分与と慰謝料を最大化する秘訣を弁護士が解説

- 夫が家を出ていった…婚姻費用や慰謝料は請求できる?一方的な別居の対処法